Mes enfants, j’ai pensé vous écrire pour vous partager un aspect de mon existence que vous ne connaissez probablement pas. Ce champ presque " inconnu", c'est la musique. Oui, j'aime découvrir les différentes expressions musicales de mon continent, l'Afrique, et des autres continents. Ce qui me donne une large palette de goûts musicaux qui traversent l'Afrique et le reste du monde.

J'aime tendre l'oreille, afin de laisser mon âme capter ce qui fait le trait commun de l'unité culturelle africaine, d'abord, et de l'universelle humanité de tous les habitants du monde. Et de tels invariants existent, tant dans l'expression artistique musicale que dans les langues parlées dans toute l'Afrique et sur toute la planète Terre.

Au lycée, j'étais un fan de reggae. Je me suis baigné dans les vagues et ondées soulevées et portées, à travers le monde, par Jimmy Cliff, Bob Marley, Peter Tosh, et autres grands artistes-musiciens des îles britanniques, françaises et hollandaises. Cependant, mes premiers émois musicaux, remontent à mon enfance, jusqu'à mes sept ans d'âge. C'est une enfance qui fut bercée par le genre musical traditionnel de ma contrée de naissance, Maniémo.

C'est là-bas, où je vous avais emmenés pour trouver un refuge pendant la guerre civile au Congo Brazzaville en 1997.

Ce genre musical, appelé Muladi, baignait dans un écosystème culturel dénommé Muningu [lire mouningou], dont la traduction se décline en « ambiance festive". C'est de cette niche socioculturelle que naquit la danse kara-Kara, en vogue dans la jeunesse villageoise de notre contrée, dans la période s'étalant entre la fin des années 1950 et le début des années 1960 du 20e siècle.

Avec le recul du temps, je pense que la danse kara-kara, s'inspirait de la danse kiri-kiri en vogue à Léopoldville, actuelle Kinshasa, la capitale de la RDC d'aujourd'hui, anciennement Congo Belge, sur la rive gauche du fleuve Congo. La danse kiri-kiri, connut son apogée à travers les sonorités rythmiques exceptionnelles des guitaristes de la trempe de Nico Kasanda.

Kara-kara, kiri-kiri, toutes ces trouvailles chorégraphiques, pouvaient avoir une parenté artistique avec la vague yéyé, en vogue dans la jeunesse européenne qui savourait l'air frais de la liberté après la seconde guerre mondiale. La danse yéyé prenant, elle-même, ses racines du Twist venue des USA avec les contingents militaires américains qui avaient participé à la libération de la France du joug nazi.

Dans Ngouelé, la contrée qui englobait mon village Maniémo, les grandes vedettes, chanteurs et danseurs se nommaient "Bayard" Bernard Koutakouka (encore vivant à Diehèssé) ainsi que Tsoumou "Diniari", Mouanda "Madekoule", Ndongui "Petit Mido", Ndembe "Mambahou", Mbitsi "Enlèlé" et son frère Mboungou "Ditoné" du côté des villages Boudou, Noumbou, Mabembe, Kontsimouele, Kifimba, d’un côté ; et «Yachine tala'nga » Makayi Mboukou-Mouanda des villages Pangui et Maniémo, d’un autre côté.

Enfants, nous entendions les échos élogieux de ces jeunes gens, - chanteurs et danseurs, instrumentistes - célèbres, qui figuraient sur la top liste des artistes musiciens parmi lesquels se trouvaient bien placés des grands guitaristes et compositeurs émérites tels que Mouele-kitar (célèbre guitariste), Nguimbi Nzingou (mélodiste émérite) de la musique traditionnelle kuni.

À huit (8 ans), j'avais quitté le village Maniémo pour Dolisie où je devais poursuivre ma scolarité. Mon père, Léonce Kiongo-Niaty, Chef de terre et Ntsontsi (grand juge coutumier), en homme prévoyant et avisé, avait acheté une parcelle avec trois grandes maisons bâties à Dolisie, afin d’y installer ses enfants, pour lesquels les circonstances de la vie, appelaient à vivre désormais hors du village.

Il se passa que pour être tombée amoureuse d'un homme, une de mes sœurs (votre tante Jacqueline, dit Jacquie) partagea sa vie conjugale avec un musicien. Il était le chef d'orchestre d’OK BAND. L'alchimie des sentiments amoureux fit que l'orchestre prit pour quartier général, notre parcelle. Les répétitions s'y faisaient, avant les concerts donnés dans les dancing bars de la ville Dolisie, la troisième ville administrative du Congo Brazzaville.

Ce contexte familial me rapprocha de l'univers musical de façon pratique. Combien fut grand et durable mon bonheur de découvrir le monde des artistes musiciens et tout l'attirail d’instruments de musique. Je ne pouvais résister à l'attirance d'essayer quelques-uns comme la guitare, la flûte, la clarinette, les maracas, les drums (grosse caisse, petite caisse), etc. C'était visible, pour tout le petit monde de notre parcelle voire de notre quartier, que je ne boudais pas mon plaisir d'assister aux séances de répétition des séances musicales, dès que j'avais quitté l'école et que j'avais terminé mes devoirs scolaires et la révision des cours donnés à l’école.

C'est ainsi que je m’ouvris la conscience aux différents genres musicaux comme la Rumba, au point de reconnaître les nuances de la rumba jouée au Congo Brazzaville par des orchestres comme les Bantous de la capitale, Super Boboto, Bala Bala, Super Comirail, etc. ; de celle jouée au Congo Léopoldville ou Congo Kinshasa par African jazz, African fiesta, Ok jazz, ou portée par des voix comme celles de Wendo Jolosoy et de la diva Lucie Eyenga Moseka ; la Salsa, avec ses différentes sonorités, comme le Boléro, la Charanga, le Chacha portées par des noms comme Johnny Pacheco, Celia Cruz…, dont le talent était magnifié par des trompettistes de la trempe de José Luis 'Chambo' Silva) ; le Merengue - sorti du vivier culturel de la République dominicaine ; le Kompa haïtien avec l'emblématique groupe Les Shleu Shleu dont l'un titre 'Zakalakatelema' renvoie au Kongo profond ; l'incontournable maman Africa - Miriam Makeba - avec des chansons comme Malaïka, Mbube, et bien d’autres ; le Jazz ; le Blues, le Rock et la Pop music...

À mon adolescence, pendant les vacances à Dolisie, j'ai géré un kiosque de musique surnommé Les éditions Sakumuna (bénédiction en kikongo) créé par l'abbé Antoine Madingou. À noter que le kikongo est la langue parlée dans l'ancien royaume du Kongo qui fut fondé entre la fin du 9e et le début du 10e siècle par le roi Nimi Likeni. En vérité, ce fut un Empire qui rassemblait les territoires des pays actuels que sont la RD Congo, le Congo Brazzaville et le Gabon. Cet immense territoire, communément appelé royaume Kongo par l'historiographie européenne, fit sa première rencontre avec les Européens en 1482 à travers l'explorateur portugais Diego Cao qui entra dans l'embouchure du fleuve Congo pour voir ce qui se trouvait dans ces contrées intérieures de l’Afrique centrale.

Après être retourné au Portugal, Diego Cao revînt, quelques années plus tard, au royaume Kongo, accompagné d'un grand nombre du clergé catholique. En mai 1491, l'élite royale se convertît au Catholicisme (christianisme). Des ambassades et Ambassadeurs furent échangés pour renforcer l'établissement des relations diplomatiques. Mais mal en prit les Kongolais, lorsqu'ils s'aperçurent de la supercherie des Portugais. En l'espace de moins d'une quinzaine d'années de coopération bilatérale, les prêtres catholiques et les commerçants portugais qui avaient infiltré les arcanes du pouvoir royal à Mbanza Kongo (Mbanza, signifiant capitale où ville principale), devinrent les pivots de la déstabilisation du royaume.

Le Portugal organisait désormais des razzias militaires expéditionnaires au Kongo pour capturer et déporter des citoyens kongolais en esclavage sur les colonies portugaises au Brésil. Malgré les missives diplomatiques de protestation des rois du Kongo à l'attention des rois portugais elles demeuraient lettres mortes. De guerre lasse, le Kongo entra en guerre contre le Portugal qui, avec le temps sur deux siècles environ, s'était adjoint l'appui des rois de la Hollande, de l'Angleterre et de la France pour renforcer davantage la traite négrière au Kongo et dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, - sauf l'Éthiopie que les Européens n'ont jamais réussi à esclavagiser et à coloniser.

La bataille ultime eut lieu le jeudi du 29 octobre 1665 dans une localité appelée Mbuila, à environ 300 kms au sud de Mbanza Kongo, la capitale du royaume. Commencée vers 9h du matin, elle s'acheva en fin d'après-midi, lorsque le roi Mvita Kanga, qui participait à l'effort de guerre, fût mortellement atteint par un projectile de l'artillerie de la coalition européenne. Mvita Kanga, de son nom de baptême catholique Antonio 1er, agonisant, fût décapité par un soldat portugais qui exhiba sa tête sur la baïonnette de son arme.

"Les carottes étant cuites", les forces armées kongolaises, n'eurent d'autres alternatives que la capitulation. L'issue de cette bataille de Mbuila sonna le glas du royaume du Kongo. Les Portugais prirent le contrôle de la gouvernance du royaume, en y installant sur le trône des hommes liges qui leur étaient acquis et soumis. Il s'en suivit une guerre civile qui dura vingt cinq années. Ce qui eut pour effets néfastes, la déstructuration du modèle de société du royaume.

Voilà, je vous ai écrit cette longue tirade historique pour situer les différents aspects sociologiques et culturels dans lesquels j'ai vu le jour et dans lesquels s'est forgée ma perception des différentes sensibilités culturelles, notamment artistiques et surtout musicales. Après avoir baigné dans différentes expressions musicales, comme je les ai mentionnées en début de texte, j'en suis venu à la rencontre de la musique classique. Et c'est à la trentaine sonnante que je fais la rencontre de la musique classique. Le morceau culte, qui me fait entrer dans cet univers, est "Canon" du musicien allemand Johann Pachelbel.

C'est un compositeur et organiste de la période du baroque au 17e siècle. C'est un chef-d'œuvre à écouter sans modération. À la suite de Pachelbel, j'ai écouté le compositeur et musicien italien, Antonio Vivaldi, avec ses "Quatre saisons". J’ai passé en revue les symphonies de Ludwig van Beethoven. J’ai été intrigué par la rythmique presque endiablée du "Boléro" de Ravel. Je fus emporté, de façon « aérée », par les effleurements étonnants des doigts de Frédéric Chopin sur les touches de piano, pour me faire écouter ses "nocturnes". « La flûte enchantée » d’Amadeus Mozart, me fit garder une certaine distance instinctive à toute son œuvre : c’était comme si la musique de Mozart, suscitait en moi comme un « bouclier psychologique » face à des fréquences qui provenaient d’une dimension presque mortifère. La fin de sa vie est un exemple parfait de ce que cet artiste-musicien éprouvait avant de mourir.

Je ne vous conseillerais pas de les écouter ni dans vos maisons ni dans vos voitures ni même dans les endroits où des circonstances involontaires à vos volontés pourraient vous y contraindre. Les fréquences que déclenchent les dernières compositions de Mozart - la période où il est malade jusqu'à sa mort - ne sont pas bonnes pour un organisme humain. Je pense même que c'est ce qui l'a rendu de plus en plus malade au point de l'affaiblir jusqu’à ce que mort s'en suive. D'aucuns parlent d'une fièvre rhumatismale, d'autres d'insuffisance rénale. La symphonie 41 "Jupiter", le dernier opéra "la flûte enchantée", et surtout "la messe de requiem", qu'il ne terminera pas la composition, sont des compositions qui marquent le déclin des forces mentales, psychologiques et physiques d’Amadeus Mozart l’emmenant à sa finitude, à l'âge de 35 ans.

Par contre, je vous conseillerais volontiers d'écouter, à satiété, Canon de Pachelbel. C'est une composition musicale structurée sur la fréquence 432 hertz, qui est la fréquence la plus harmonieuse à l'organisme humain et à tout autre organisme vivant. En vérité, quand je regarde à mon parcours de vie - de près de soixante dix années bientôt - j'ai une nette conviction, que si je n'avais pas été journaliste, je serais devenu musicien.

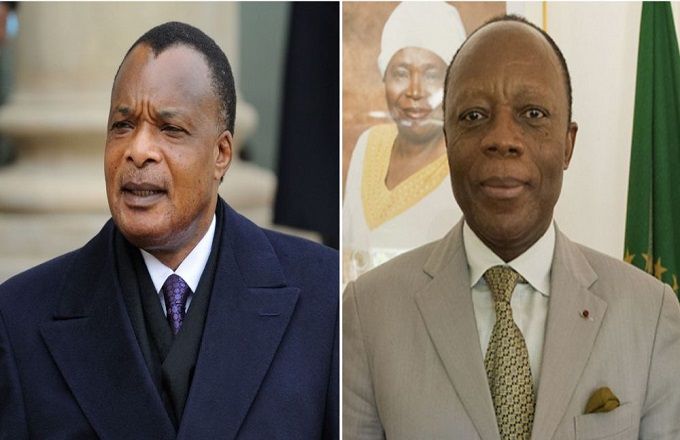

Michel Mboungou-Kiongo ancien DG de Télé Congo (1994-1997)