Nimi Lukeni, était soit Muyombe de Vungu ou Mukuni de Ndingi (prononciation kuni) ou Dingi (prononciation européenne du XVIIe siècle). Et Ndingi, est l’ancien nom de la vallée du Niari, l’extension du royaume de Kongo.

Les chercheurs en histoire et en anthropologie, n’ont pas encore tranché de façon définitive sur la question en examen. Mais certains indices, notamment onomastiques (études des noms) et clanonymes (études des clans), penchent pour une origine ethnique kuni.

C’est, par exemple, le cas de figure du nom de Nsundi. Étymologiquement, ce nom proviendrait du verbe « ku tsunda » qui, en langue kuni, signifie : débuter, commencer, fabriquer, etc.

Pour étayer cette hypothèse de travail, un chercheur kuni, Christian Roland Mbinda Nzaou, Docteur en histoire, rapporte (dans un texte publié sur WhatsApp) que le nom authentique du fleuve Niari, serait Nsundi Niadi. Sa transcription en Niari, est du fait des explorateurs et missionnaires coloniaux, qui ont transcrit Nsundi Niadi en Niari, en adoptant la prononciation de l’ethnie Bembé des plateaux éponymes.

Un autre indice onomastique qui pointe en direction d’une origine kuni de Nimi Lukeni, c’est d’abord le nom de Nimi. Chez les Kuni, ce nom est donné exclusivement aux jumeaux masculins.

C’est au premier sortant du sein maternel de porter le nom Ngo. Car il symbolise toute la masculinité à venir. Ngo, c’est la panthère en langue kuni comme dans la plupart des langues kongo. Le second jumeau (garçon) porte le nom de Nimi. la signification de ce nom renvoie à Nima (ce qui est derrière, ce qui vient après).

Quand il s’agit des jumelles, l’aînée est nommée Nsoutsi (hardiesse) et la cadette s’appelle Tsimba (ce qui tient, celle qui tient).

Cette façon de signifier la réalité sociologique kuni, pourrait avoir un lien de parenté culturelle avec la manière sémitique de désigner la venue au monde des jumeaux. Chez les sémites (Israélites et Juifs), le premier garçon jumeau, qui sort du sein maternel, est appelé Esaü.

Les textes bibliques de l’Ancien Testament, le qualifient de roux et poilu. Il serait la personnification de la masculinité, en devenant un chasseur émérite. Le second jumeau, est Jacob. Celui qui est sorti du sein maternel en tenant le talon de son frère aîné. Jacob est né avec une peau lisse et sans poils. La bible dit de lui, qu’il affectionnait rester sous la tente, à proximité de sa mère Rebeca.

Ne verrait-on pas là, l’esquisse d’un caractère presque féminin, d’un homme qui paraît fonctionner à l’ocytocine et privilégie le renforcement d’un vivre-ensemble apaisé, la stratégie, la tactique et la ruse ; contrairement à son grand frère Esaü, qui carbure à la testostérone qui le pousse à rechercher les effets euphorisants de l’adrénaline que lui font monter les défis et les dangers auxquels il fait face…

D’ailleurs, il s’en mordera les doigts jusqu’aux larmes, lorsqu’il se rendra compte que le petit frère l’avait floué en se faisant bénir à la place du grand frère par le père Issac, dont la vue n’était plus bonne ; bien entendu avec la complicité de leur mère.

Un autre faisceau d’indices mène l’attention de ceux qui cherchent à en savoir davantage sur la question de l’origine ethnique de Nimi Lukeni, en direction des noms symboliques que Nimi Lukeni donna à sa fille bien-aimée.

Parmi ces noms, il y a :

1- Nzinga (nous en détaillerons la signification dans les lignes à venir),

2- Kuni (qui veut dire celui ou celle qui préfère la viande - la bonne chaire - aux légumes),

3- Lawu (qui s’écrit aussi Lau, nom qui symboliserait la belle femme aux mille chances parce que féconde en maternité).

S’agissant du nom de Nzinga, les récits anthropologiques et historiques disent que cette dernière serait née avec le cordon ombilical autour du cou. À noter que le cou, en kuni, se dit dinga, selon qu’on est ressortissant du sud de la vallée du Niari, communément appelée Banda (district de Kibangou) par rapport au cours du fleuve Niari, de Ngouelé ou de Ngot- Tsoungou (district de Louvakou).

Par contre le cou, se dit tsingu (ou ntsingou) en kuni du nord de la vallée du Niari, et du cours du fleuve éponyme, dit aussi de Mongo ou de Loudima. À noter que le cordon, en langue kuni, se dit musinga. Le verbe enrouler se traduit par ku tsinga à distinguer du verbe durer (ku tsiinga).

Et si l’on donne à quelqu’un l’ordre d’enrouler une corde ou un cordon autour d’un être vivant ou inanimé ou d’un objet, cette action se traduit par « mu tsinga ». Il y a même dans le répertoire des noms kuni, un nom spécifiquement féminin qui est Mutsinga (ou Moutsinga).

Or, l’impératif, l’ordre, le commandement ou la recommandation s’enlacer ou d’embrasser quelqu’un se dit en kuni « mu tsinga ». Ce qui justifie que ce patronyme soit exclusivement réservé aux femmes.

Autre indice supplémentaire, le nom Lukeni. Chez les Kuni, qu’ils soient de Mongo (amont ou nord, selon le sens de l’écoulement du fleuve Niari) de Banda (aval ou sud, selon le sens topographique du Niari), de Ngouelé ou de Ngo-Tsoungou (centre), - Lukeni désigne soit un poisson dont les écailles sont d’une brillance captivante ou une espèce de raton-laveur qui symbolise la beauté. Et c’est une caractéristique qui était, et l’est moins à cause de l’aliénation culturelle imposée par l’occidentalisation, souvent attribuée aux personnes ayant un charisme particulier, et surtout aux femmes d’une très grande beauté.

En poursuivant l’argumentaire qui sous-tend que Nimi Lukeni pourrait être Kuni, un pasteur de l’église évangélique du Congo, en la personne de monsieur Joseph Titi, m’a écrit le message suivant sur Messenger :

“… tu sais aussi qu'à 5km de Lubetsi (station missionnaire protestante évangélique, située à 35 km de Kibangou), coule un torrent (rivière) appelé Lukenini (Lukeni lu Nimi), on dit que le Roi s'était installé sur la rive de ce torrent, du côté gauche, en allant vers le Gabon. La RN3 retrace l'itinéraire que le Roi a utilisé pour sa fuite, après avoir été renversé par les Yaka, à Mbanza Kongo”.

Le fait de mentionner les Yaga tels que les nommaient les chroniqueurs européens, (ascendants des Yaka actuels en RDC et dans le département de la Lékoumou au Congo Brazzaville), ne nous semble pas correspondre historiquement à la chronologie du parcours royal de Nimi Lukeni.

Car dans les faits, la chronologie de l’histoire des royaumes en Afrique noire, nous indique que la durée d’un règne s’échelonnait en moyenne entre 30 et 35 ans.

Pour avoir fondé le royaume entre la fin du IXe et et le début du Xe siècle, la fin du règne de Lukeni ne pouvait pas être occasionnée, même en partie par la poussée belliqueuse des Yaka, venus de l’Est du royaume. D’autant plus que le tout premier déferlement des Yaka sur le royaume Kongo date de 1550, soit près de 600 ans après le règne du premier roi du Kongo.

Il est vrai que les Yaka ont semé le chaos d’Est en Ouest sur tout le territoire du royaume de Kongo, notamment pendant la possession portugaise des terres d’Angola dans les territoires au sud du royaume Kongo, période à laquelle les Yaka, instrumentalisés comme supplétifs-mercenaires des Européens esclavagistes, ont été aussi recrutés tantôt par les Portugais tantôt par les Hollandais ; ou par la coalition occidentalisée, pour attaquer le royaume quand les monarques congolais n’étaient plus en « odeur de sainteté » avec les marchands d’esclaves.

Néanmoins, un éclairage historique, anthropologique et archéologique mérite de faire la lumière sur le début et la fin du parcours de vie de Nimi Lukeni, en vue d’installer une véritable grille de lecture de l’histoire de Nimi Lukeni. Ce n’est qu’ainsi, que les différentes approches de l’histoire du royaume de Kongo pourraient être, scientifiquement, consolidées pour une lecture sereine de ce royaume ayant traversé six siècles discontinus de pouvoir royal matrilinéaire, militaire, économique et culturel sur un territoire de la taille d’un empire.

C’est en cela qu’il est intéressant d’examiner, minutieusement, les nombreuses informations qui font le lien territorial, culturel, linguistique et sociologique entre le Vungu (aussi appelé Bungu) et le Ndingi (ancienne appellation de la vallée du Niari) - vallée dans laquelle est localisée l’aire géographique du « pays Diangala ».

Et il va sans dire que tout ce qui précède, mérite des investigations épistémologiques pour de dégager les approches idéologique et messianique qui encombrent le champ de la démarche scientifique. Pour ce faire, une entrée en science de l’histoire nous est donnée par l’historien congolais Abraham Constant Ndinga Mbo, dans « Une histoire des métallurgistes du cuivre dans le Pool et la Bouenza avant le XXe siècle ».

A.C Ndinga Oba, mettant en exergue les références chronologiques de la fondation du royaume du Kongo, écrit que : «…l’affirmation de l’existence antérieure de trois dynasties au trône avant Nzing’a Nkuwu, fournit quelques matériaux pour l’élaboration d’une chronologie. Celle-ci laisse supposer l’existence de plusieurs siècles entre Lukeni, le premier souverain de la première dynastie et Nzing’a Nkuwu, souverain de la quatrième dynastie…ce qui amène à conclure que la formation du royaume de Kongo daterait du IXe ou du Xe siècle de l’ère chrétienne. »

À noter que, après Nimi Lukeni, deux de ses cousins avaient, successivement, dirigé le royaume. Ensuite, ce fut le tour de Nzinga-a-Ntinu, le propre fils de Nimi Lukeni. Puis, vint le tour de Nzinga-a-Nkuwu, le premier monarque kongo à se convertir au catholicisme en 1491, à la suite du premier contact du royaume Kongo avec l’Occident par le biais du navigateur portugais Diego Cao en 1482.

Est-ce à dire que Nimi Lukeni, en quittant Vungu, le Kongo dia Ntètè, où il est né sur la rive droite du fleuve Congo (Niadi, Nzadi ou Zaïre en portugais), était-il parti ou non avec un « projet politique » de fonder son propre royaume sur la rive gauche du fleuve ?

Dans l’hypothèse où il serait sorti de Vungu (ou Bungu) avec un projet politique en gestation, où aurait-il fait « école », si ce n’était dans l’archaïque seignerie ou proto royaume où il avait le statut de prince (non encore régnant) : puisque, semble-t-il, la raison de sa révolte, ayant suscité sa fronde et son départ, aurait été son impatience de monter au trône. Cette colère aurait été, exacerbée, semble - t-il, par le crime que le futur roi, aurait commis sur la personne de sa tante paternelle, qu’il aurait éventrée pour avoir refusé de payer la taxe de traversée du fleuve qu’avait imposé Nimi Lukeni et ses affidés.

C’est probablement, ici, une indication intéressante à examiner, anthropologiquement, les niveaux d’organisation des premières structures sociales dans le Vungu et le Ndingi en vue de connaître le mode préparatoire des candidats dynastiques à la succession au trône (royal).

Et une fois, cette précision établie, il y aurait lieu de chercher à savoir si de telles indices d’anthropologie culturelle pourraient se retrouver chez d’autres ethnies attenantes aux Yombé, aux Kuni et aux Nsundi du Kongo dia Ntètè ? Pour le moment, nous n’en savons rien à l’heure où nous rédigeons cet article.

Il serait - donc - opportun de voir [être] publiées des articles anthropologiques, sociologiques et linguistiques pour établir la corrélation, certaine ou pas, du nom Nimi Lukeni avec les Yombe et/ou d’autres peuples du Vungu (Bungu) et les Kuni du Ndingi.

Quant au lieu d’inhumation du roi Nimi Lukeni, il serait quelque peu incongru et hasardeux d’indiquer et surtout de proclamer qu’il fût enterré à tel endroit précis. Ce qui est certain, c’est l’assurance quasi absolue qu’il ne pouvait être inhumé que, quelque part, sur les terres du royaume de Kongo dia Ntotila qu’il avait fondé. D’autant plus que le territoire aggloméré, avait atteint le stade d’un empire englobant les territoires actuels de l’Angola, des deux Congo (RDC et Congo Brazzaville) et le sud du Gabon.

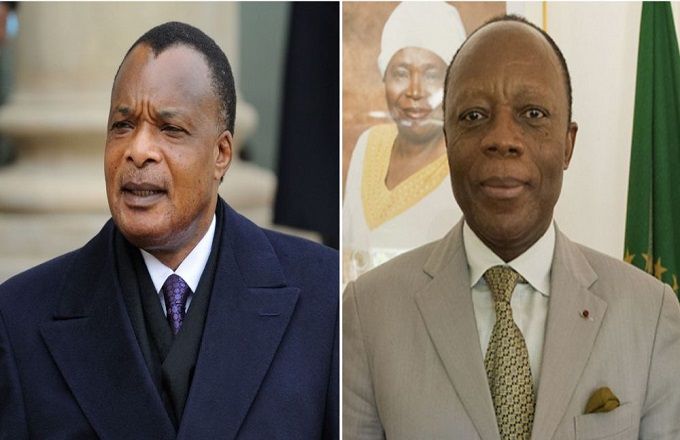

Michel Mboungou-Kiongo ancien DG de Télé Congo (1994-1997)