Ténue à Brazzaville du 17 au 19 février 2025, la réunion des membres du groupe de travail sur le développement durable a planché, pendant 2 jours sur les stratégies nécessaires et urgentes sur les meilleures performances du mécanisme de don dédicacé (DGM) pour les peuples autochtones et les communautés locales. Les travaux se sont achevés le mercredi 19 février dernier, avec une synthèse sur les principaux enseignements dans le cadre de la durabilité du DGM (Dedicated Grant Mechanism).

En effet, l’objectif de cette réunion était d’élaborer un cadre de durabilité collaboratif, en s’appuyant principalement sur la vaste expérience des membres du DGM-Gobal et des représentants de l’Agence d’Exécution Nationale du Projet DGM-Congo. Le groupe a cherché à affiner collectivement une définition de la durabilité dans le contexte du DGM, à diagnostiquer le potentiel actuel de durabilité, à identifier les principaux risques et actions prioritaires, ainsi qu’à clarifier les rôles et responsabilités.

En outre, ce rapport couvre le processus et les résultats de cette Réunion de Brazzaville, un rassemblement du groupe de travail sur la durabilité de ce mécanisme de don dédicacé (DGM).

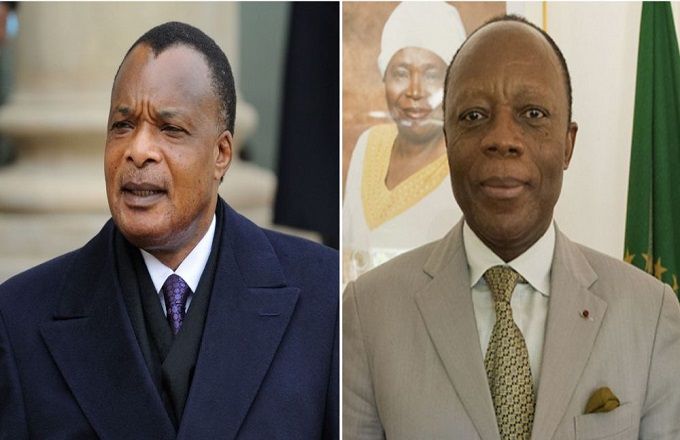

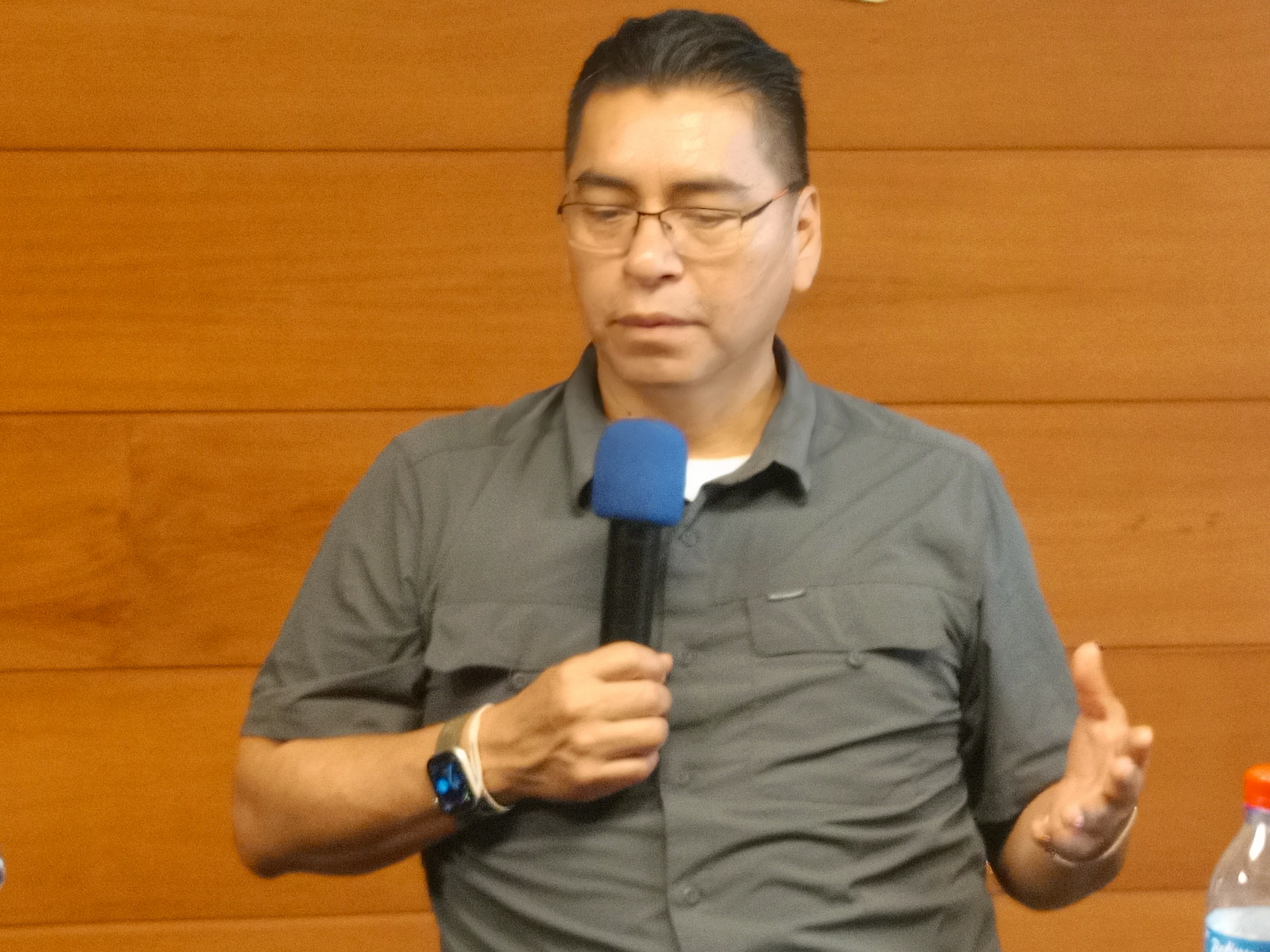

Parmi les participants à cette Réunion de Brazzaville, il y avait : le Directeur Général du DGM-mondial, Johnson Cerda ; des membres du comité de pilotage : Play Christopher Saré, DGM-Côte d’Ivoire ; Juanita Sisimit, DGM-Guatemala ; Manuel Aldrete, DGM-Mexique ; Guy Moussele Diseke, président du DGM-Congo puis coprésident du DGM-Mondial ; Angélique Ntinou, DGM-Congo ; Thakur Bhandari, DGM-Népal ; des représentants des Agences nationales d’exécution, Losseni Koulibaly, NEA Côte-d’Ivoire ; Roch Borgia Otoungou-Ndza, NEA Congo puis de l’équipe d’Indufor, composée de : Jeffrey Hatcher ; Priscilla Santos et Sam Alunitt.

Il sied de rappeler que le DGM, mécanisme de don dédicacé pour les peuples autochtones et les communautés locales est une initiative du Programme d’investissement forestier, qui canalise directement des financements vers ses peuples et communautés, afin de soutenir des projets liés au climat et à la gestion durable des forêts. Le DGM a permis d’autonomiser les peuples autochtones et les communautés locales à travers plus de 900 sou-projets, favorisant la gestion durable des forêts, la génération des revenus, la sécurisation foncière et la restauration des écosystèmes, tout en renforçant le leadership et la participation aux peuples et localités aux actions climatiques grâce à son programme mondial.

Par ailleurs, Indufor a mené en 2024, une évaluation du DGM, dans le cadre d’évaluation plus large du programme d’investissement forestier.

Cette évaluation a révélé que le DGM était très efficace pour renforcer les capacités des peuples autochtones et des communautés locales, encourager des moyens de subsistances durables, améliorer les droits sur les ressources naturelles et accroître la représentation dans la prise de décision. Il s’est avéré très pertinent, tant au sein du programme d’investissement forestier que dans l’écosystème plus large du financement climatique et forestier, en tant que modèle pionnier comblant une lacune importante dans le financement direct de la gouvernance forestière des peuples autochtones et des communautés locales.

Cependant, assurer la durabilité à long terme des résultats du DGM ainsi que la pérennité de ses projets, sou-projets et de son modèle global s’est révélé être un défi majeur. Aussi, DGM-Global a-t-il mis en place un groupe de travail sur la durabilité, composé de membres du comité de pilotage mondial du DGM. Grâce à des termes de référence qu’ils ont développés ensemble, le groupe de travail a mandaté d’un plan de durabilité pour le DGM. Indufor a été chargé de développer ce plan de durabilité, un processus qui a inclus deux réunions collaboratives en présentiel (l’une à Agadir, au Maroc et l’autre à Brazzaville en République du Congo).

Des risques et défis menacent la durabilité du DGM. Ce basant sur l’expérience des membres du groupe de travail et de l’Agence d’exécution nationale, qui ont mis en œuvre les projets du DGM, pour cartographier les risques les plus urgents qui compromettent la pérennité des résultats du programme.

Risques décelés au niveau des sous-projets, mais aussi au niveau national et international :

Entre autres risques, au niveau sous-projets : accès limité aux marchés : difficultés pour les entreprises locales de se connecter aux acheteurs et obtenir des prix équitables ; faible engagement des jeunes : manque de participation de la jeunesse, mettant en péril la durabilité à long terme ; risque environnementaux : changements climatiques, inondations et cycles agricoles imprévisibles affectant les moyens de subsistance ; équilibre entre écologie et économie avec risque de projets non durables si les priorités économiques et écologiques ne sont pas équilibrées ; menaces sur les forêts : invasions, incendies et entretien insuffisant compromettant la durabilité des projets ; propriété foncière incertaine : conflits et insécurité foncière liés à l’absence de titres de propriété clairs.

Risques au niveau national : Désalignement des politiques : les politiques de gestion des terres et des forêts ne s’intègrent pas dans la planification territoriale ; lacunes législatives : des cadres juridiques fiables ne protègent pas pleinement les droits fonciers des peuples autochtones et des communautés locales ; capacité institutionnelles limitée : faible capacité des institutions gouvernementales à soutenir efficacement les peuples autochtones et les communautés locales ; représentation insuffisant des peuples et des communautés dans la prise de décision : marginalisation des peuples autochtones et des communautés locales dans les forums de gouvernance.

Risques au niveau mondial : absence de stratégie de financement à long terme : mécanisme incertain pour garantir un soutien financier durable au-delà des cycles de financement CIF/Banque mondiale ; faiblesse des cadres de partage de connaissance : manque de documentation et d’échange de bonnes pratiques entre les projets ; dépendance aux donateurs extérieurs : risque d’une dépendance continue u aux financements des bailleurs, limitant l’autonomie financière des peuples et communautés ; engagement limité dans la mobilisation des fonds à l’échelle mondiale : absence des stratégies proactives pour attirer de nouvelles sources de financement.

A l’issue de la réunion de Brazzaville, un plan d’action a été mis en place pour répondre aux risques et défis majeurs menaçant la durabilité du programme, tant à l’échelle locale que nationale : accès limité aux marchés ; faible engagement des jeunes ; risques environnementaux ; perte des savoirs traditionnels dus à des agendas imposés de l’extérieur ; priorisation des résultats économiques au détriment des aspects sociaux et culturels ; baisse de la participation communautaire avec le temps ; retour sur l’investissement ; besoin de renforcement des capacités dans les communautés marginalisées ; contrôle des terres par le secteur privé et problèmes de gouvernance ; impact négatif des projets d’infrastructures les peuples autochtones et la communauté ; manque de sécurité foncière ; manque de ressources pour les projets forestiers et manque de gestion adaptative due à l’absence d’informations.

Plusieurs recommandations ont été prises pour assurer la durabilité à l’échelle locale, nationale puis mondiale. Ainsi, les contributions de la réunion de Brazzaville seront actées dans un projet de plan de durabilité plus détaillé et complet et envoyé à la conservation internationale, donc à DGM-Gobal, qui sera chargé de les mettre en œuvre et de diffuser les enseignements à tous les projets nationaux.

VALDA SAINT-VAL/ Les Echos du Congo-Brazzaville