À travers cet article, j'apporte - au forum MFINDU NIMA (consacré à la réappropriation des us et coutumes Kuni) - quelques éléments de réponse à la question de Léonard Mboungou-Kipolo pour lui remémorer le souvenir des noms de membres de ma famille qui étaient locataires dans la parcelle de sa tante à Pointe-Noire. Pour me mettre sur la piste des souvenirs, il m'a donné un indice, à savoir que cette famille parlait un kikuni, qui s'entendait comme le kiyombé.

Il y a une branche de notre clan paternel, les Bahungana, qui est allée s'installer à Les Saras, dans le massif du Mayombe, dans la région du Kouilou. Un des frères, de cette lignée, s’appelant Léonce Kiongo, a fini par adopter la phonétique Tchiongo, usitée par les populations de cette région. Ainsi, tous les enfants nés à Les Saras, sont devenus des Tchiongo.

Par ailleurs, il y a un village, peuplé par des Kuni dans le Mayombe, qui s'appelle Makaba. Topographiquement, on y entre par la voie carrossable qui part de la Gare Cfco de Pounga et mène jusqu'à Passi-Passi sur la RN3 ou route du Gabon (Dolisie-Ndendé Gabon). Ya Dago Gaston Kiongo, (Ya, diminutif de Yaya - grand frère - dans la culture Kongo, paix à son âme), a travaillé à Makaba en qualité d'infirmier d'État au début des années 1980.

D'ailleurs, j'avais emmené « JO Plâtre », mon ami de classe et d'internat au lycée Karl Marx de Pointe-Noire, passer un mois de vacances à Makaba. « Jo Plâtre », nous, élèves-internes, l'avions ainsi surnommé parce qu’il s’était fracturé le pied pendant la séance d’éducation physique scolaire. En vérité, il s'appelle Josaphat Kokolo, muana Mukamba de l'ethnie éponyme.

À Makaba, nous parlions la langue kuni avec aisance, parce que toute la structure syntaxique de la langue n’avait pas besoin d’interprète. Cependant, les Kuni de Makaba ont gardé l'authenticité des accents kuni de toute l'aire socioculturelle de Diangala. Le fait curieux et enrichissant, se remarquait au niveau de l'accent qui sonne totalement comme le yombé ou le vili.

Mais quel bonheur pour un esprit ouvert et intelligent de se rendre compte qu'une langue est plus riche lorsqu'elle se frotte à une autre ou à d'autres langues. Ma prédisposition de discerner les nuances des accents des parlers, a développé en moi le sens de l'écoute. Une faculté qui m’a avantageusement formaté au métier de journaliste, en particulier, et de communicateur, en général.

Le recul du temps, a aiguisé mon attention à déceler les nuances les plus fines dans la prononciation des langues. J'en étais, franchement, sorti enrichi de cette expérience linguistique et culturelle à Makaba. Depuis lors, je savais désormais, que la langue kuni s'enrichissait de l'emprunt et de son apport à d'autres langues.

Et, en tout état de cause, aucune langue ne peut se prétendre originelle, parce que sortie ex nihilo. Exception, peut-être pour le cas de figure d’une proto langue ou d’une langue archaïque. Et même là encore, les linguistes ouverts d'esprits, ne s'attardent pas sur ce point qui constitue une bataille d'arrière-garde.

En vérité, la langue en soi est « innocente », c'est plutôt la stupidité vaniteuse des locuteurs à l'esprit étroit, qui tente de tordre sa plasticité pour se satisfaire d'une justification idéologique, sans fondement éprouvé et approuvé par une démarche analytique solide. En exemple, Je n'arrête pas de chercher sur la Toile et sur d’autres supports de travail, le foyer originel de la langue kuni. Et à cet effet, chaque fois que j’en ai l’occasion, j’interroge des linguistes que je connais tant au Congo qu'ailleurs.

Tiens, samedi 6 juin 2020, j'avais passé trois heures avec le professeur Dominique Ngoïe-Ngalla, en compagnie de quelques confrères journalistes et d'enseignants de l'université Marien Ngouabi. C’était à 48 heures de son voyage en France, et duquel il ne retournera plus jamais vivant à Mandou, son village natal, dans le département de la Bouenza.

J'avais posé la problématique des origines de nos langues bantoues, et a fortiori du kuni. lLa conclusion, qui nous a tous rendus humbles, c'est que très rares sont les langues qui seraient des langues originelles.

La plupart des langues sont adventices. C'est-à-dire qu'elles ont des racines qui ne leur sont pas propres, mais proviennent d'autres langues qui, elles-mêmes, sont des "métisses" formées par d'autres langues , etc. Leçon de vie, et de bon sens commun : Les langues s'enrichissent de la réalité du Donner et du Recevoir.

Pour revenir à la recherche de l'authenticité intrinsèque d'une langue, le bon sens et l'honnêteté intellectuelle recommandent de dire qu'il n'y en a pas, au stade actuel, de l'évolution du monde. En fait, le vili, le yombé, kuni, le kamba, le dondo, le beembé, le hangala, le lari, comme toutes les langues de cette aire culturelle kongo, ce sont des langues adventices qui sortiraient du sundi.

La langue sundi, elle-même, serait issue d'autres métissages linguistique, ontologique, anthropologique, sociopolitique, etc., qui viennent de l’histoire des peuples qui apparus dans le bassin du Kongo (au lieu de Congo) et des grands Lacs. Ce sont ces peuples qui ont essaimé les matériaux de la civilisation africaine, depuis la source du Nil jusqu’au delta de KMT (Égypte actuelle).

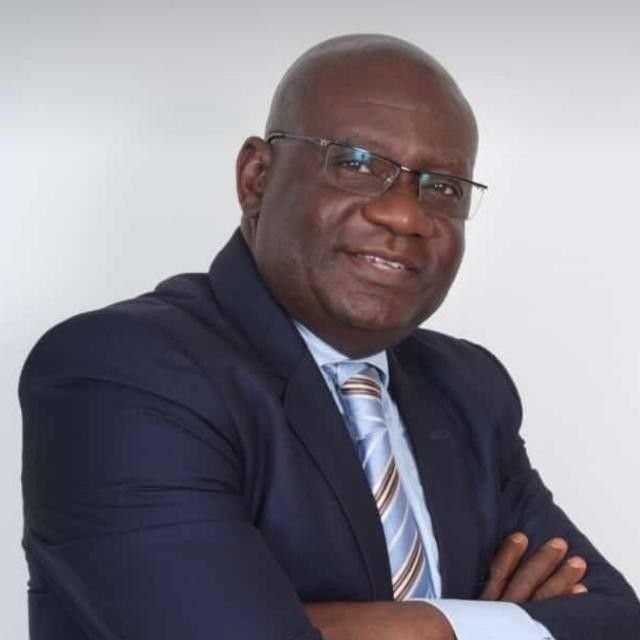

Michel Mboungou-Kiongo ancien DG de Télé Congo (1994-1997)