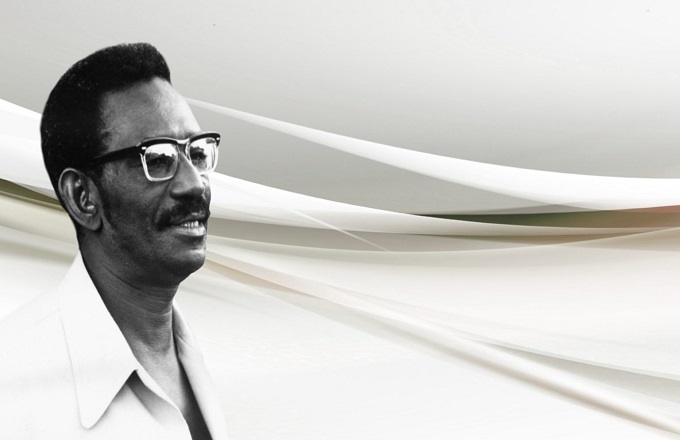

Je n'insisterai jamais assez pour dire que le professeur Cheick Anta Diop, figurera encore pour longtemps dans le top dix des plus grands savants du monde. Surtout, lorsque le monde entier l'aura véritablement connu et reconnu à sa juste valeur. Je l'avais interviewé en août 1983, alors que j'étais à ma deuxième année d'exercice du métier de journaliste à Télé-Congo, la télévision publique du Congo-Brazzaville.

En effet, en août 1983, l'Unesco avait organisé, à Brazzaville, un colloque sur " la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique " ; et le professeur Cheick Anta Diop en était le magistère moral des assises en qualité de président du comité scientifique international de ladite conférence. Bien que j'eusse déjà lu deux de ses publications majeures, notamment, "Nations nègres et culture : de l'Antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui», "Antériorité des civilisations nègres : mythe ou vérité historique ?", c'était la première fois que je le voyais en chair et en os.

C'était un homme grand, au port de tête altier, qui était drapé dans un grand boubou en tissu africain bleu ciel. Après l'avoir écouté, à la pause-café des travaux, je vins à sa rencontre au moment où il quittait le podium pour lui demander de nous accorder une interview pour le compte de la télévision nationale congolaise. Il fut d'une telle humilité en m'écoutant exposer les objectifs de ma demande d'entretien, que je pense qu'il fut aussi flatté de voir un jeune homme, journaliste certes, s'intéresser si fortement à la problématique des apports intellectuel et culturel africains à l'histoire du monde.

Il m'accorda cette interview qui dura presque tout le temps programmé pour la pause-café par les organisateurs du colloque. Alors, avant de nous quitter, je lui fis la proposition de venir, en invité spécial, à l'émission littéraire produite et présentée par l'écrivain Léopold Pindi Mamonsono. Une invitation, qu'il accepta volontiers. Il me remit sa carte de visite et retourna au podium pour reprendre la supervision des travaux. Je notais à cet instant, qu'il n'avait même pas eu le temps de prendre sa collation. Quelle grandeur d'âme !

Quatre années plus tard, lorsque naquit mon premier fils, je le prénommai Méhic-Kephren, en référence au pharaon Kephren qui a laissé à la postérité des références sur ses origines africaines noires gravées au moyen des hiéroglyphes sur la face sud de la pyramide, qui porte son nom, cataloguée parmi les trois grandes d'Égypte. Méhic, étant un prénom de la langue kuni et qui signifie « être soi-même, ou son propre maître ».

Trois années plus tard encore, lorsque vint au monde, mon puîné, je lui donnai les prénoms de Népher-Anta, en mémoire de cet illustre savant africain car Cheick Anta Diop qui a décomplexé l'Africain. Népher, signifiant en égyptien ancien « le beau, le bon ». Et l’œuvre de Cheick Anta Diop, en appelle à ce recours aux humanités classiques africaines et à la déconstruction du complexe intellectuel, culturel, mental et sociétal du colonisé.

Il n'y aurait pas meilleur plaidoyer que celui donné par lui-même dans ces livres, d’une part, et dans une série de vidéos qui circulent sur Internet et dans les réseaux sociaux. En fait, si déclamation pourrait être comprise du tréfonds de son legs intellectuel, c'est celui-ci : " Africains, Africaines, de toutes générations, armez-vous de connaissances et de savoirs sur vos humanités classiques ; recherchez vos racines intellectuelles et culturelles africaines afin de vous réconcilier, d'abord avec vous-mêmes, et ensuite avec l'Histoire de l’humanité ".

Or, il n'y a pas meilleure bibliothèque, qui défie le temps, ses vicissitudes et ses turpitudes, que celle taillée, profondément, dans la pierre, d’une part ; et celle qui est codée dans le cerveau humain par l’éducation parentale, familiale, scolaire, religieuse, etc., d’autre part.

Et c’est ici, qu’il est important de préciser la signification du concept de code. En d’autres termes, il s’agit de décrypter la pensée symbolique du mot code. Et pour entamer cet exercice neuronal, nous allons épingler un verbe d’une langue africaine. Le verbe qui sera examiné est ku kode {ku code} [prononcer kou kodé] et la langue africaine en question est le kuni [prononcer kouni].

1)- ku kode {ku code} : ici, le verbe est précédé de la particule Ku qui indique l’infinitif comme le To en anglais.

2)- le kuni : est une langue, variante de la langue kikongo du groupe Kongo. Le peuple kuni se trouve dans la vallée du Niari, au sud de la République du Congo Brazzaville où ils s’y sont installés depuis le 5e siècle après J.C.

En langue kuni, ku kode signifie : éduquer, modeler, forger, renforcer, ancrer, imprégner, imprimer, etc. Par exemple, dans l’expression suivante, « ku kode muana » signifie « éduquer l’enfant ; modeler son cerveau ; forger son cerveau ; imprimer un code, etc. ».

C’est en observant l’univers symbolique et la pensée symbolique chez les Africains, il est indéniable qu’il existe une corrélation entre ce qui est codé dans le cerveau humain en général partout dans le monde et ce qui est taillé dans la pierre en particulier en Égypte ancienne. Or, ce qui est taillée dans la pierre se consulte à travers une écriture qui se nomme, hiéroglyphes. Par définition, une écriture est un code qui permet de décoder un message.

À noter qu’un message se comprend par un langage à travers la langue. Et la langue que les hiéroglyphes permettent de lire, de comprendre et de parler, c'est l'égyptien ancien ; pas l’égyptien récent, à savoir le copte (mélange du démotique avec le romain) issu des mélanges culturels des conquêtes guerrières successives grecque, romaine et arabe - dont les derniers ont pénétré dans le territoire de KMT à partir de 639 (7e siècle) après J.C.

Mais alors, que faut-il posséder comme outil pour comprendre, lire et parler l'égyptien ancien ? N'est-ce pas la connaissance scientifique ? C'est-à-dire, l'apprentissage et la maîtrise cette écriture que sont les hiéroglyphes ? Nous l’avons, précédemment, dit qu'une écriture, un langage, une langue est un code. Or, pour connaître un code, il faut en étudier la structure, c'est-à-dire en apprendre la technique, la mécanique, bref la culture du codage. Mais pour coder quoi ?

La réponse logique consiste à dire : coder le fruit de son intelligence ; coder ce que l'homme a compris de l'observation de son environnement ; coder donc le contenu, la forme et les mécanismes de lecture et d'action qui permettent de formuler ce que les hommes, les femmes et les enfants de cette civilisation ont imaginé, conçu et dont ils maîtrisent les clés symboliques pour expliquer comment fonctionne le monde, l’univers symbolique, dans lequel ils vivent.

C’est ce processus de codage d'un message, d'un langage, d'une langue, d'une mécanique, (de quelque nature que ce soit), qui s'appelle la culture. Or, une culture se donne toujours, invariablement, les « clés » pour accéder à sa structure matricielle. L’accès au « cœur du réacteur » de votre culture, vous permet de comprendre ce qui vous fonde et vous donne « l’échelle » qui vous fait remonter à la surface de l’humanisme en vue de prendre de la hauteur face à l’animalité, afin de rechercher une nouvelle « oxygénation », le souffle novateur - le feu primordial - qui réoxygène la réinventivité culturelle lorsque celle-ci peut paraître en bout de souffle.

Or, pour réussir un tel exploit, il faut avoir été cultivé un temps, soit-Il peu ou long, pour faire preuve d’intelligence de pouvoir décoder tout qu’on avait déjà codé auparavant, à travers des algorithmes mathématiques déjà maîtrisés dans le temps. Et c’est de ça qu’il s’agit ici : la civilisation du continent africain d’avant le contact avec d’autres peuples non africains. Il est, ici, question d’antériorité de peuple et de culture. En un mot, de civilisation noire, dont l’entame commence sur les berges des grands fleuves comme le Kongo, le Nil, des grands lacs et des milieux équatoriaux comme Mpumalanga, vaste berceau de l’humanité.

C’est le peuple qui apparaît dans un tel écosystème qui forgera les bases de la grande et millénaire civilisation qui va s’étendre de l’ancienne Éthiopie (du sud du Sahara à l’Afrique équatoriale) jusqu’à l’embouchure méditerranéenne. Et c’est le même peuple noir (génétiquement et culturellement) qui parlait l'égyptien ancien dont la parenté linguistique se retrouve tellement les langues comme le pular, le wolof, le maninké, le punu, le kuni, le bembé, le luba, le zulu, le xhosa, etc.

Le citoyen égyptien antique appartenant à l’élite, à la classe moyenne ou la plèbe de KMT, comprenait belle et bien sa langue, son langage, son univers symbolique et la puissance symbolique des concepts et des mots de sa culture pour réussir à harmoniser le vivre-ensemble sociétal qui a permis de préserver les acquis de leur civilisation sur plus de cinq mille ans, une très longue durée de vie.

C’est la traduction et la transcription de cette civilisation qu’il avait imaginée, conçue et créée, que le Noir de l’Égypte antique a sculpté dans la pierre et sur les papyrus à travers un code difficilement altérable et effaçable : ce code, ce sont les hiéroglyphes, qu'on ne peut décoder qu'en étudiant évidemment l’égyptologie, sans en alterner son essence pour des motifs idéologiques, racialistes et supremacistes. Que faut-il d'autre, pour dire que la vérité historique a été inscrite dans la pierre. Et ça, c'est plié à jamais !

Comment pourrions-nous, Africains d'aujourd'hui, connaître et savoir ce que les anciens Égyptiens ont codé dans leur écriture, langage et langue, si nous n'étudions pas l’égyptologie ? En vérité, cette langue et donc son support matériel que sont les hiéroglyphes devraient d'être enseignés partout en Afrique, de l'école maternelle à l'université. Ce code, qui est en fait un artefact de l'intellect africain, prouve à suffisance le niveau d’inventivité et de créativité séculaire des Égyptiens anciens pour pouvoir assujettir la nature en vue de faire émerger la culture. Étant entendu que la culture est la manière dont un peuple conçoit sa vision du monde et se donne les outils cognitifs et les moyens matériels nécessaires en vue de domestiquer son environnement naturel. Ce qui lui favorise la création d’un habitat réinventé (les matériaux de base d’une civilisation) pour domestiquer et installer son génie humain afin de territorialiser durablement sa culture et d’ancrer son statut d’humaniste dans la marche de l’histoire du monde.

Il va de soi que ces Africains qui fondèrent la civilisation égyptienne - plus de 5000 ans - bien avant l'ère commune (avant J-C), tout en créant une culture dont les substrats principaux défient l'usure du temps (hiéroglyphes, pyramides, momification, etc.) méritent d'être connus par leurs descendants, dont les schèmes mentaux et les leviers intellectuels sont, constamment, violentés, depuis des milliers d’années, par des peuples barbares, prédateurs et hégémoniques.

Michel Mboungou-Kiongo