Le protectionnisme revient en force dans les capitales du Nord. Les États-Unis protègent leur acier et leurs technologies, la France taxe les petits colis, l’Union européenne renforce sa défense commerciale. Le tabou s’est dissipé : protéger ses intérêts économiques est redevenu légitime.

Dès lors, une question s’impose : pourquoi l’Afrique, après quarante ans d’ouverture imposée, serait-elle la seule à s’interdire ce que les autres pratiquent ?

L’histoire contredit l’orthodoxie

Pendant des décennies, les institutions internationales ont conseillé aux États africains de libéraliser massivement, malgré la faiblesse de leurs infrastructures et de leurs industries naissantes. Pourtant, les grandes puissances se sont toutes construites derrière des barrières stratégiques : États-Unis du XIXᵉ siècle, Allemagne, Japon, Corée du Sud, Chine. Toutes ont combiné protection temporaire, soutien public et montée en compétence.

Aujourd’hui encore, les pays industrialisés protègent leurs secteurs clés. Pourquoi l’Afrique n’utiliserait-elle pas, elle aussi, un protectionnisme éducateur adapté à ses priorités ?

Un échafaudage, pas un mur

Le protectionnisme éducateur n’est pas une fermeture, mais un outil de construction. Il vise à protéger temporairement les secteurs où le continent peut développer un avantage compétitif : agro-industrie, textile, transformation minière, matériaux de construction, pharmaceutique, numérique.

Mais cette protection doit s’accompagner d’investissements dans la formation, la recherche, les normes industrielles et le financement productif. Le Congo-Brazzaville, par exemple, pourrait protéger et structurer sa transformation du bois, ses agro-industries, sa métallurgie et ses PME numériques. Produire d’abord, exporter ensuite.

L’intérêt bien compris de l’Europe

Une Afrique plus productive n’est pas une menace pour ses partenaires européens : c’est un marché plus solvable, un acteur industriel plus robuste et un maillon fiable des chaînes de valeur mondiales. L’Afrique forte est un partenaire crédible, pas un rival.

ZLECAf et protection éducateur : une fausse opposition

Contrairement à une idée répandue, la ZLECAf n’interdit pas le protectionnisme stratégique : elle l’encadre. Périodes transitoires, exceptions tarifaires, sauvegardes sectorielles… L’accord reconnaît la nécessité d’un développement industriel progressif.

La question n’est plus « peut-on protéger ? », mais « *comment coordonner un protectionnisme éducateur africain au service de chaînes de valeur régionales ? »

Le moment africain

Le continent doit désormais assumer ses choix, sans attendre que d’autres le fassent à sa place. Le protectionnisme éducateur n’est pas un retour en arrière, mais un passage obligé, emprunté par toutes les nations industrialisées.

Protéger pour produire, produire pour s’intégrer : telle est la condition d’une souveraineté économique africaine. L’enjeu n’est pas de fermer les frontières, mais de construire les capacités internes avant l’ouverture.

Voilà, enfin, le moment africain de Friedrich List.

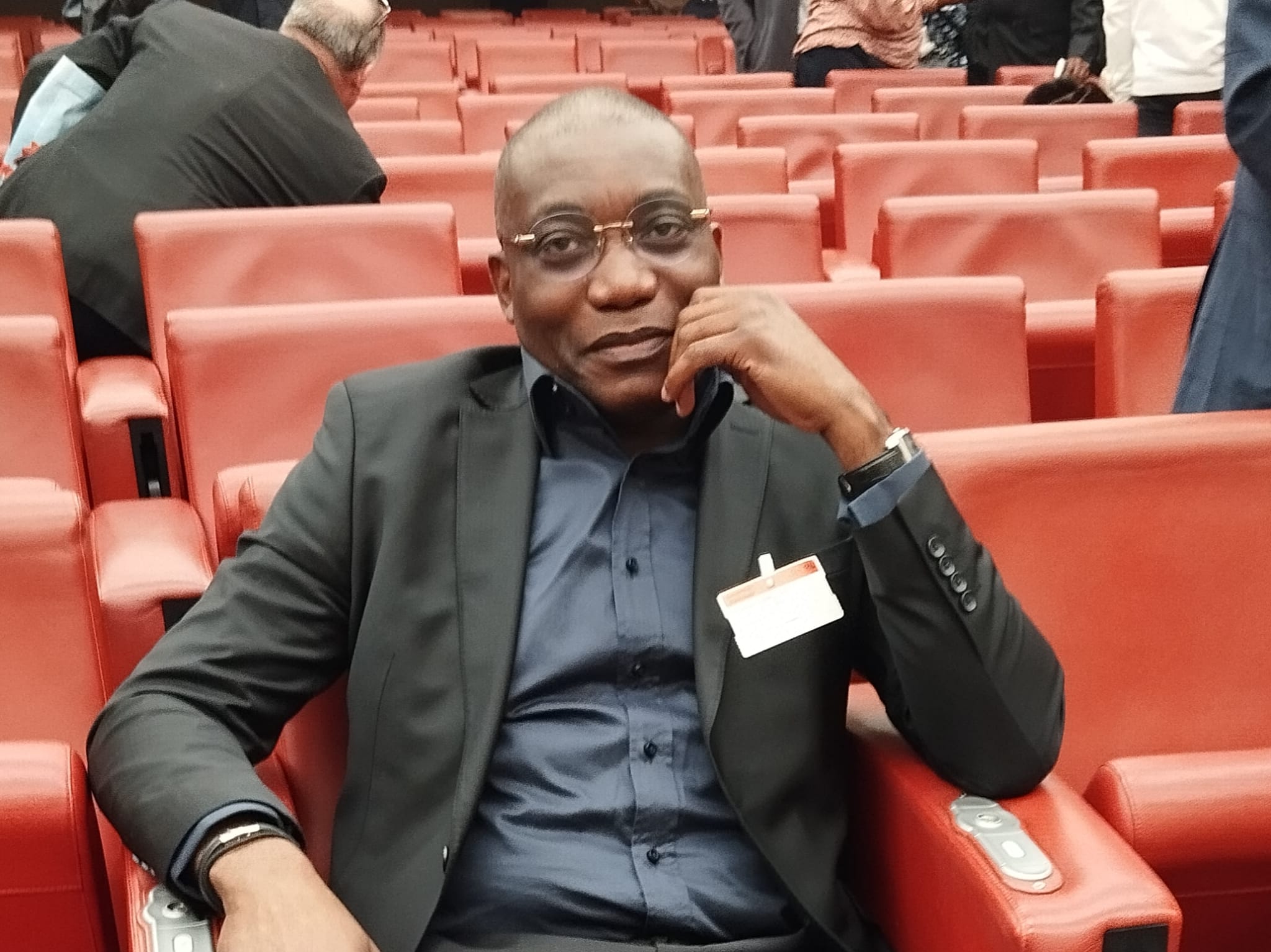

Charles Abel Kombo Economiste et Observateur des politiques publiques