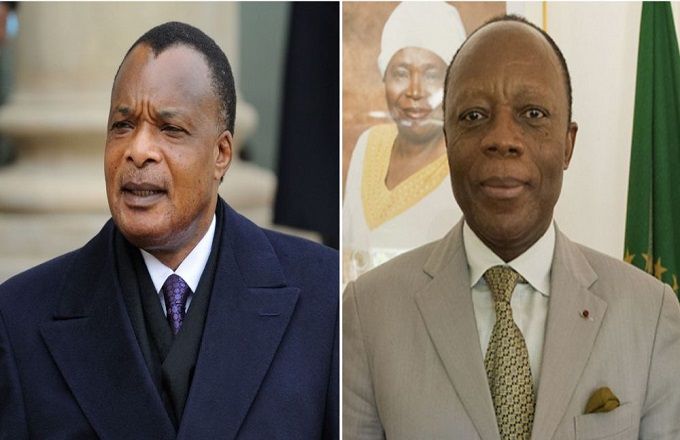

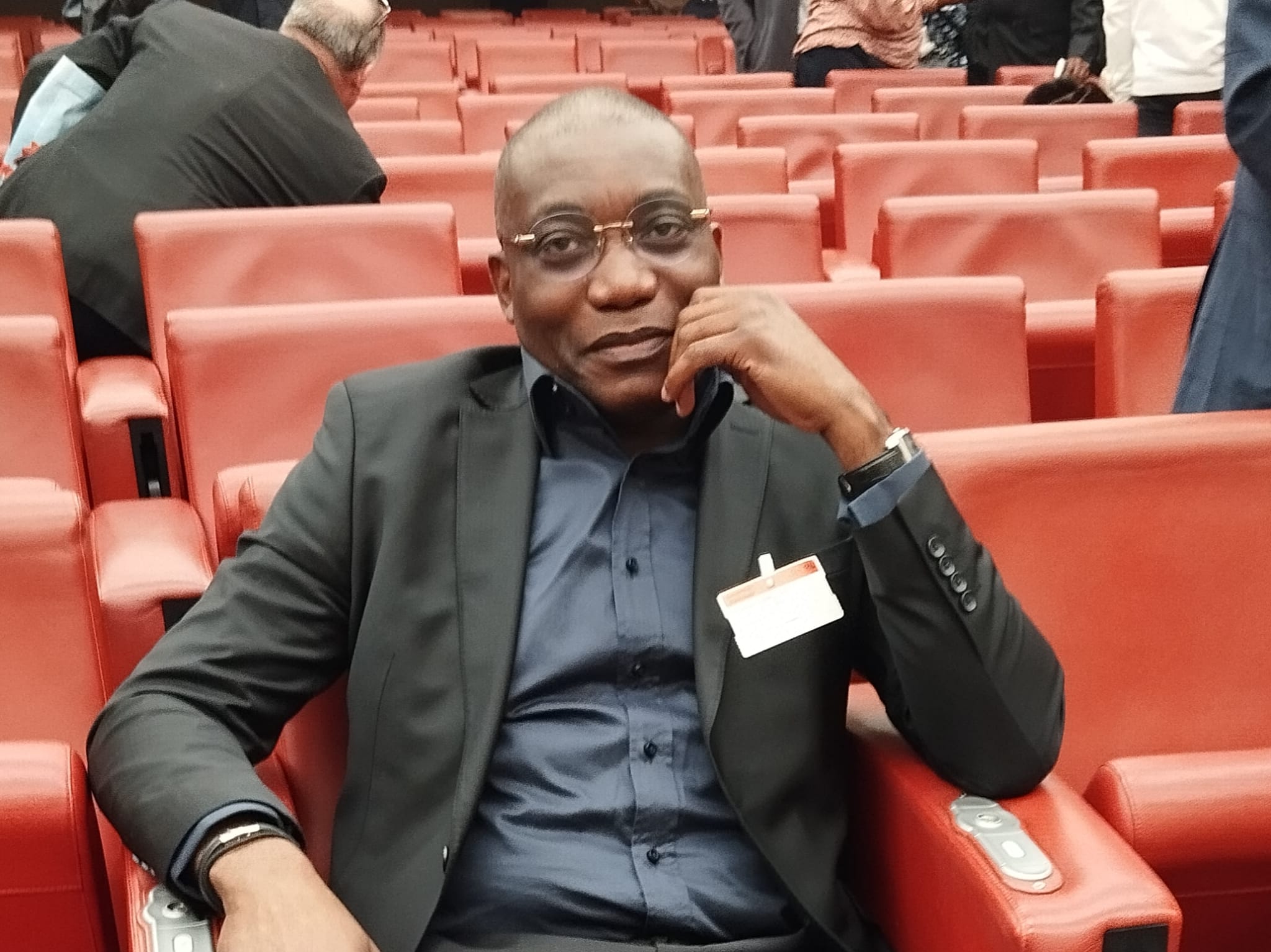

Riche en pétrole, en forêts et en minerais, le Congo dispose de tous les leviers pour devenir l’une des économies les plus dynamiques du continent. Pourtant, la prospérité demeure encore inégalement répartie. Dans son article intitulé « Le Congo à la croisée des richesses : transformer le pétrole en prospérité durable », Charles Abel Kombo plaide pour une évolution du modèle économique national : il ne s’agit plus seulement de produire et d’exporter, mais de transformer, diversifier et investir dans l’avenir. Rencontre avec un économiste chevronné qui invite à consolider les acquis et à renforcer la résilience du développement congolais.

Les Echos du Congo-Brazzaville (L.E.C.B) : Vous écrivez que le Congo est « à la croisée des richesses ». Que signifie cette expression ?

Charles Abel Kombo (C.A.K) : J’ai voulu traduire une idée simple : le Congo n’est pas un pays pauvre, c’est un pays à fort potentiel. Nous disposons de ressources naturelles considérables — pétrole, forêts, minerais — mais nous devons encore les transformer pleinement en moteur de développement durable. Être « à la croisée des richesses », c’est être au moment du choix : poursuivre la dépendance aux revenus pétroliers ou amorcer un tournant productif et humain. C’est un moment charnière pour préparer la place du Congo dans l’Afrique émergente de demain.

L.E.C.B : Les derniers indicateurs économiques montrent une reprise : 2,6 % de croissance en 2024 et un redressement du secteur non pétrolier. Peut-on parler de résilience ?

C.A.K : Oui, il s’agit d’un signal encourageant. Ce rebond, porté par l’agriculture, les services et l’investissement public, illustre la capacité d’adaptation du pays. Mais cette croissance doit désormais devenir plus structurelle et inclusive, capable de créer de l’emploi, d’augmenter les revenus et de réduire la pauvreté. L’enjeu, c’est de consolider les bases de cette reprise pour qu’elle profite durablement à l’ensemble de la population.

L.E.C.B : Vous écrivez que la dépendance pétrolière est « psychologique » autant qu’économique. Comment l’entendre ?

C.A.K : C’est une manière de dire que la dépendance au pétrole ne relève pas seulement des finances publiques, mais aussi d’une certaine culture économique. Le pétrole a longtemps été perçu comme la principale source de prospérité nationale. Mais aujourd’hui, il s’agit d’apprendre à diversifier les moteurs de croissance, à encourager la production locale et l’innovation. C’est un changement de regard, pas une rupture : faire du pétrole un levier parmi d’autres, au service d’une économie plus équilibrée.

L.E.C.B : La Banque mondiale évoque la nécessité de repenser la gouvernance du « capital global ». Que recouvre ce concept ?

C.A.K : Le « capital global » désigne l’ensemble des richesses d’un pays : le capital produit (infrastructures, industries), le capital humain (éducation, santé, compétences) et le capital naturel (forêts, minerais, biodiversité). Le défi consiste à mieux articuler ces trois dimensions : investir dans les hommes, valoriser la nature et rentabiliser les infrastructures. C’est ce que j’appelle la réconciliation des capitaux. Une gestion intégrée, prudente et équilibrée de ces ressources est la clé d’un développement harmonieux.

L.E.C.B : Quels sont, selon vous, les leviers prioritaires pour renforcer cette dynamique ?

C.A.K : Trois leviers me paraissent essentiels. D’abord, la création d’un fonds souverain de stabilisation pour lisser les revenus pétroliers et soutenir les investissements productifs. Ensuite, l’investissement dans l’éducation, la formation et la santé, car le capital humain est la première richesse d’une nation. Enfin, la valorisation du capital naturel, à travers la diplomatie verte et la finance climatique, qui offrent de nouvelles opportunités pour le pays. Ces trois axes — stabilité, savoir, durabilité — peuvent solidement ancrer la prospérité congolaise.

L.E.C.B : Vous insistez également sur la transparence et la participation citoyenne. Pourquoi sont-elles déterminantes ?

C.A.K : La bonne gouvernance est la condition de la confiance et de la crédibilité. La transparence budgétaire, la redevabilité et l’implication des acteurs de la société civile ne s’opposent pas à l’action publique, elles la renforcent. Lorsqu’un État agit dans la clarté, il attire davantage de partenariats et d’investissements. La gouvernance, c’est en somme le socle de la transformation durable.

L.E.C.B : Lorsqu'un État agit dans la clarté, il attire davantage de partenaires et d'investissements. Le Congo Brazzaville peut être un cas d'école dans la sous-région Afrique centrale ?

C.A.K : Oui, le Congo peut relever le défi de la transparence et de la bonne gouvernance. Le pays a déjà montré sa capacité à entreprendre des réformes importantes et à dialoguer avec ses partenaires internationaux. L’enjeu, aujourd’hui, est d’inscrire la transparence dans la durée, comme une culture de gestion publique partagée à tous les niveaux. La transparence est avant tout un facteur de confiance. Elle renforce la crédibilité des institutions, attire les investisseurs et soutient la stabilité économique. En poursuivant sur cette voie, le Congo peut consolider son image de pays réformateur et devenir une référence régionale en matière de gouvernance responsable.

L.E.C.B : Le Congo Brazzaville possède les atouts nécessaires aujourd'hui pour assurer son véritable développement économique, une position géographique stratégique, des ressources naturelles, une économie minière prometteuse, des hommes formés. Ce piétinement décrié ici et là peut être lié à la mal gouvernance ? Si oui que faire pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui ?

C.A.K : La gouvernance est un levier essentiel pour surmonter les difficultés, mais elle doit s’appuyer sur la cohérence des politiques publiques et la confiance entre l’État et les citoyens. Une bonne gouvernance, c’est avant tout une vision partagée et une exécution rigoureuse des réformes engagées. Le Congo dispose des ressources humaines et naturelles nécessaires pour réussir. Ce qu’il faut, c’est de la continuité, de la constance et de l’exemplarité dans l’action. La transparence et la responsabilité ne sont pas seulement des valeurs, ce sont des outils de performance publique. C’est dans cet esprit que le pays pourra transformer son potentiel en résultats durables et visibles pour tous.

L.E.C.B : Votre formule « transformer la richesse du sol en richesse du peuple » est devenue emblématique. Que signifie-t-elle concrètement ?

C.A.K : Elle résume l’esprit de tout développement. Extraire du pétrole ou du bois, c’est une étape ; mais les convertir en infrastructures, en entreprises, en emplois qualifiés, c’est cela le progrès. La richesse prend tout son sens lorsqu’elle crée de la valeur ajoutée pour la société. Cela suppose d’encourager la transformation locale, de soutenir les PME et de moderniser les institutions pour stimuler les chaînes de valeur nationales. Bref, faire circuler la richesse du sol vers la société.

L.E.C.B : Vous concluez en appelant à « oser la transformation durable ». Est-ce un défi technique ou politique ?

C.A.K : Les deux, mais surtout politique. Toute réforme économique demande vision, cohérence et continuité. Le Congo possède les atouts nécessaires : des ressources, des talents, une position géographique stratégique. Il s’agit désormais de poursuivre les efforts engagés, d’amplifier la diversification et d’ancrer les réformes dans le long terme. C’est un défi collectif, moral et historique. Comme le rappelait John Maynard Keynes dans Les perspectives pour nos petits-enfants, il faut savoir penser l’avenir dès aujourd’hui.

Propos recueillis par Jean-Jacques Jarele SIKA / Les Echos du Congo-Brazzaville

Photos : DR